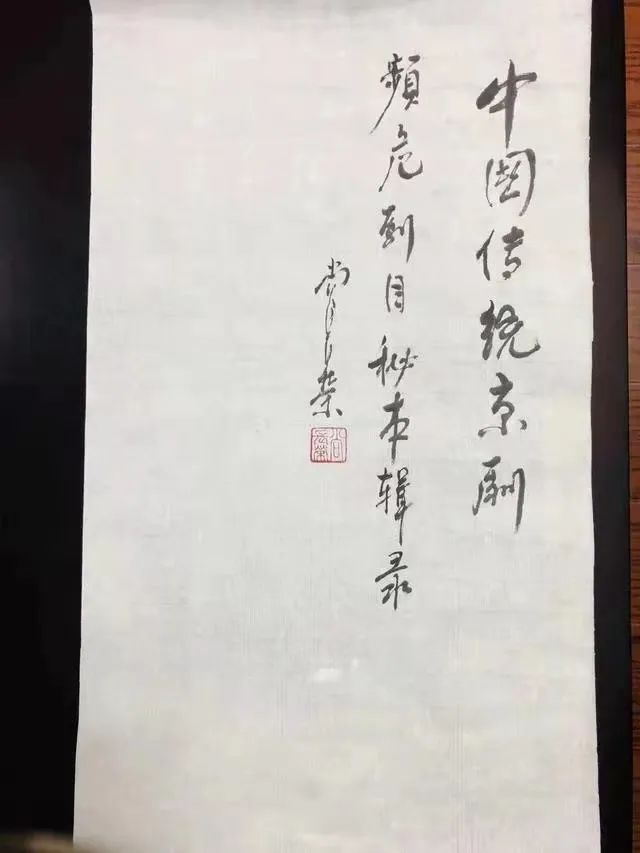

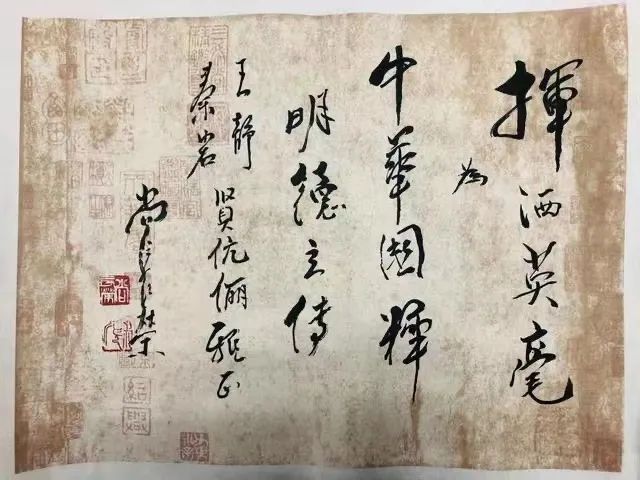

中国戏剧家协会第六届、七届主席、国家一级演员、著名京剧表演艺术家先生,不久前为我盟荣誉主席秦岩、陕西文化网站长王静整理的濒危传统京剧剧目一书题写书名——《中国传统京剧濒危剧目秘本辑录》,并为二人题词“挥洒英毫为中华国粹明德立传”。

京剧作为国家级非遗项目,自诞生200多年以来,曾涌现出如谭鑫培、杨小楼、余叔岩、梅兰芳、尚小云、周信芳等十几位具有划时代意义的大师,以及不计其数的艺术家,流派纷呈,各具特色。但这门国粹京剧艺术因为诸多因素在历史的传承中流失掉相当多的一部分。据1989年出版的《京剧剧目词典》记载有5300多出,曾经出现在舞台上经常上演的大约有3000出,这在世界范围内恐怕是绝无仅有的,也是地方戏不能比拟的。时至今日,全国各大院团加在一起能够上演的剧目,据统计不超过120出。

1949年前的京剧老艺人,大多文化程度不高,很多戏班出于市场生存和竞争的考虑,都有各自独有的剧本(即“秘本”)。班主也只给“单头本”,即这一个角色的唱词和对白,全剧的“总讲本”班主是秘不示人的。许多老艺人视“秘本”如珍宝,这些本子绝不外传,更不允许演员抄录,否则演员将会受到重重的杖责或惩罚,全部唱词必须全部记在演员脑子里。而一大批伴随着共和国一同成长起来的老戏曲人,几乎都不会使用电脑、录音、录像设备,使得个人手中一大批曲目及戏曲艺术的文献、史料没能及时得以保存。随着他们的相继离世,那些艺术瑰宝也随之消亡。

原陕西省京剧院的京剧表演艺术家王筠蘅、王熙苹夫妇生于1933年,自幼学戏。1951年,两人曾分别在山东、上海为抗美援朝捐献飞机大炮义演。1954年8月,受时任新疆军区王震司令员之邀,二人赴疆,加入军区京剧院。1965年,经时任陕西省委舒同书记亲自批准,院长尚小云批准,调入陕西省京剧院工作。“文革”期间,在造反派的监视下,夫妇两人心痛地将两大箱子书和剧本被拉到收购站,二分钱一斤,卖了40元。四百余出传统戏,全部被焚毁。

秦岩、王静从2018年开始,将王筠蘅老先生自幼年时期,通过记忆、偷录、誊抄、改编保留下来的几十出濒临失传的剧目或秘本手稿,逐字逐句分辨、打印,其中部分手稿已经残破、字迹缺失。这些大部分是19世纪后期至20世纪40年代京剧辉煌期的作品。有的是流派代表剧目钩沉。从未被整理,更没有出版过。

经过数次与两位老先生校对、修订,重新改编,去除了剧中不健康和消沉的唱词,使之突出了“忠孝仁义爱”的成分。终于整理出诸如荀派名剧《埋香还香》(全本)、黄派秘本《春秋配》、失传剧目《父子忠烈》《黄鹤楼》《借赵云》等26个剧本,25余万字的书稿。整理后的剧本去芜存菁,增加了唱腔板式、角色行当、服装扮相、身段把手、舞台调度以及锣鼓经等。较忠实、完整地保存了名家流派舞台演出的全貌。

原中国戏剧家协会主席、著名京剧表演艺术家尚长荣先生得知后,欣然题写了书名《中国传统京剧濒危剧目秘本辑录》,并给秦岩、王静二人题词“挥洒英毫为中华国粹明德立传”。

戏曲是一门综合性的表演艺术,仅有剧本、唱腔音乐或表演录像,是不能让继承者完全展现出来,很多需要老艺术家口传心授的“史与艺”等,也是构成传承一个剧种、一个曲目的重要元素。

为此,秦岩、王静又从王筠蘅、王熙苹两人从艺、说艺、传艺的近百篇文章中。归纳、整理成“谈艺说戏”“似水流年”“梨园逸事”“薪火相传”四部分,计25万字的《谈史说艺话梨园》,其中一些文章为口述录音和手稿札记。为陕西京剧的研究者继承历史遗产、了解京剧沿革史、探索振兴陕西京剧之路提供了具有一定价值的补充资料。希望这能成为陕西京剧史料的重要组成部分。

目前书稿已经校对完成,他们又开始组织整理文中插图及大量有历史价值的老照片、老戏单等。待此书付梓后,他们又准备将渭南东路碗碗腔皮影戏老艺人王进法提供的近三十本传统曲目手抄稿,如《碧侠宮》《梅花簪》《二度梅》《武观音堂》《金琬钗》《孝廉券》《蛟龙驹》《珊瑚塔》《九连珠》等,进行整理、校对、打印。

近年来,秦岩、王静二人关注陕西文化旅游建设,作为民主党派中的一员,积极建言献策,其撰写的《关于关注陕西濒危地方传统戏剧的发展和保护提案》《关于开展特色“非遗文化”推广宣传系列活动的建议》《关于促进陕西地方戏曲文化与旅游融合发展的建议》《加强保护传承弘扬黄河流域(陕西段)地域戏曲文化》《关于抢救性摄录戏曲老艺人谈史说艺的建议》作为民革省委会集体提案,多次出现在近年省政协会议上。

提起京剧,大多数人在脑海里闪过的标签是“国粹、博大精深、老龄化的”,会对它心存敬畏,但很少人会主动地去“懂”它。

欣赏京剧作为国人的一种生活方式,一度被认为是回归诗意生活最完美的方法,随着时代发展,京剧似乎离人们的生活已经渐远,但作为国粹,京剧可谓完美凝聚了中华民族的精神内核与美学标准,那股历久弥新的气韵,无不让现在的我们但愿长醉不愿醒。

京剧是中国的国粹,是民族文化的瑰宝,优秀文化需要传承,年轻一代既可以在视听欣赏中发现另一片更广阔的天地,也可以在体验学习唱词、念白的过程中一次又一次重温历史、感受中华民族伟大的民族精神。传承京剧不仅能提高艺术审美,增进文学修养,激发创造想象力,还可以陶冶情操,学习优秀品质,增强民族自豪感。

提高传统文化的应有地位,引导青年一代的思想观念和加强道德水准,弘扬“国粹”艺术,振兴“国粹”艺术,传承“国粹”艺术有着突出的现实意义。